纳米酶是一类具有类酶催化活性的纳米材料。根据模拟酶种类的不同,纳米酶可划分为过氧化物纳米酶、氧化物纳米酶、超氧化物纳米酶、水解纳米酶等。其中,过氧化物纳米酶的研究最为广泛,且该纳米酶在多个领域有所应用。特别是在分析化学领域,过氧化物纳米酶可以实现对多种目标的检测,包括小分子、抗原、细胞等。然而,过氧化物纳米酶的分析性能一直依赖于其催化活性的高低。如何理性设计与制备高效纳米酶一直是一个挑战。

天然酶表现出卓越的催化活性,主要是因为它们普遍采取了限域的结构。比如,辣根过氧化物酶通过将血红素辅因子限域到蛋白质的空腔内,从而实现活性的显著提升。进一步,酶也会被限域到细胞器等空腔内,从而实现高效的生物催化。受此启发,科学家们构筑了很多带有空腔结构的基底材料,比如碳纳米管、沸石以及金属有机框架(MOF)等。通过将分子催化剂抑或是纳米催化剂限域到这些空腔内,得以实现对催化反应的精细调控。在这些基底材料中,MOF具有独特的优势。由于MOF的有机配体与金属节点丰富可调,可以表现出不同大小的空腔结构以及不同的限域环境。

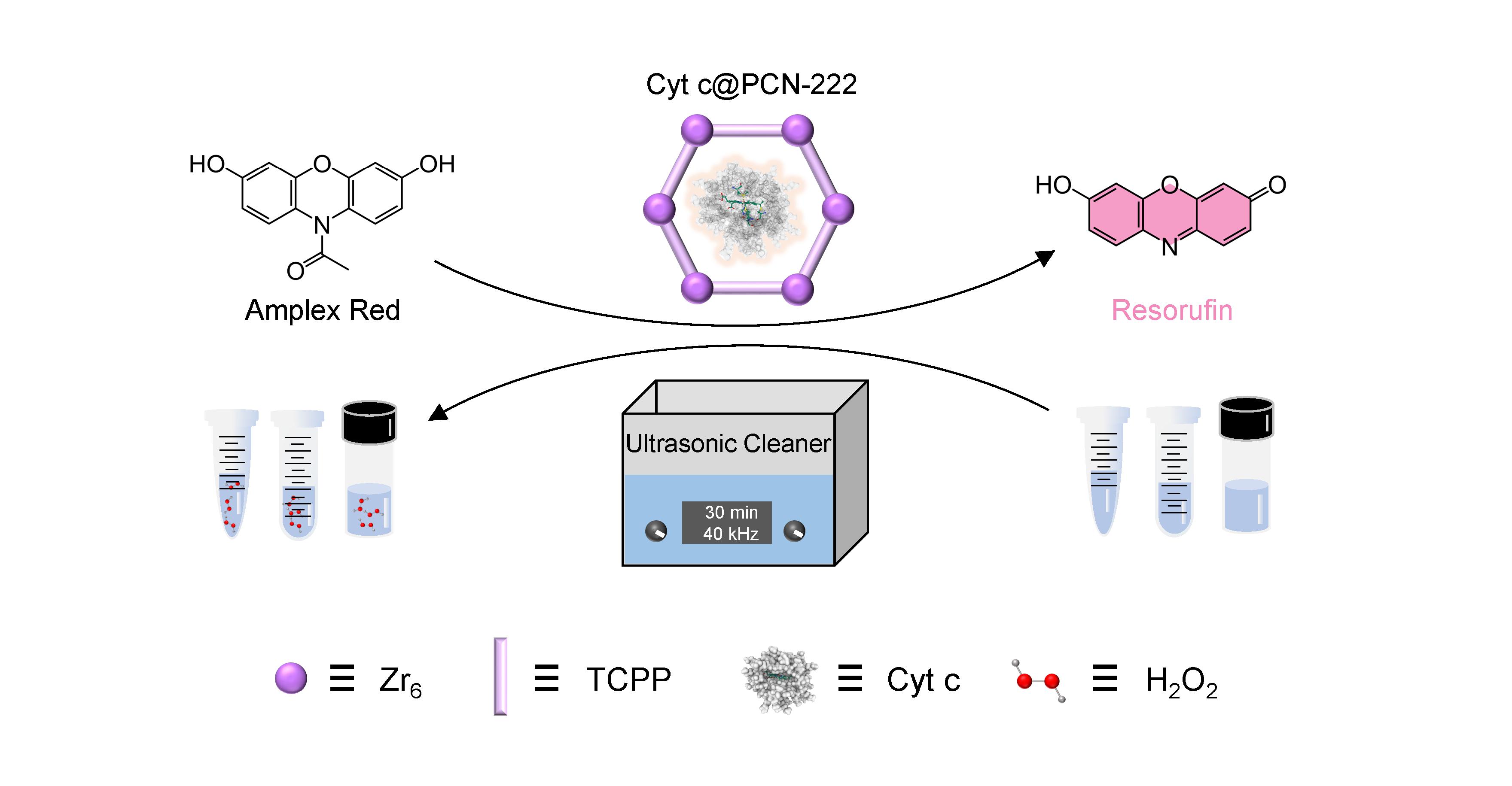

受此启发,魏辉团队及其合作者构筑了一种细胞色素c(Cyt c)与PCN-222复合的过氧化物纳米酶,即Cyt c@PCN-222。将Cyt c限域到PCN-222纳米粒子的介孔中,Cyt c的类过氧化物酶活性得到显著的提高。同时,MOF的孔径对Cyt c的限域具有显著的影响,随着孔径的增大,Cyt c的负载率得到提高,PCN-222表现出最高的负载率。动力学结果表明,Cyt c活性的提高源于限域提高了其对双氧水的亲和性。该限域策略对活性的提高适用于多种底物。进一步,该团队构建了超灵敏的检测方法,展现出对双氧水极低的检测限(0.13 μM)。运用已构建的检测方法,发现超声仪器的日常使用会导致双氧水的形成,这为超声仪器的合理使用提供了一定的指导意义。

相关研究成果发表在Angew. Chem. Int. Ed.。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202212438

图1:纳米限域指导构筑高效纳米酶用于检测超声清洗机使用形成的双氧水